Der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband (DGVR) ist mit 18,7 Millionen Menschen die mitgliederstärkste Genossenschaftsorganisation in Deutschland. Darüber hinaus ist der Name Raiffeisen mit zahlreichen genossenschaftlichen Unternehmen weltweit, besonders aber in Zentral- und Osteuropa, verbunden. Sie sind alle am Zeichen des Giebelkreuzes erkennbar, das zwei gekreuzte, auf einem Hausgiebel angebrachte stilisierte Pferdeköpfe zeigt – ein Schutzsymbol, das in alten europäischen Volkstraditionen wurzelt.

Ende 2016 wurde die die Genossenschaftsidee als Deutschlands erste UNESCO-Nominierung in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Prof. Christoph Wulf (Berlin), Vorsitzender des deutschen Auswahlgremiums für die Vorschläge zur internationalen Liste, in dem Bewerbungsschreiben vom Frühjahr 2015: „Die weltweit ersten Genossenschaften wurden vor rund einhundertfünfzig Jahren in Deutschland gegründet. Es ist ein Modell der Selbsthilfe und Selbstverwaltung (…) das immaterielle Kulturerbe bricht etablierte Kulturbegriffe auf und rückt Alltagskultur in ein neues Licht (…) Mit dem Verzeichnis ist die Chance verbunden, unser kulturelles Gedächtnis und damit die Bedeutung von Gemeinschaften wieder zu entdecken und nicht bei Individualismus und Leistungsdenken stehenzubleiben.“

Der Beitrag stammt von P. Riegelmeyer (Mst 54, E 55, H 02) und erschien ursprünglich in den Wingolfsblättern, der Zeitschrift des Wingolfsbundes.

Aus den Anfangszeiten des Wingolfs

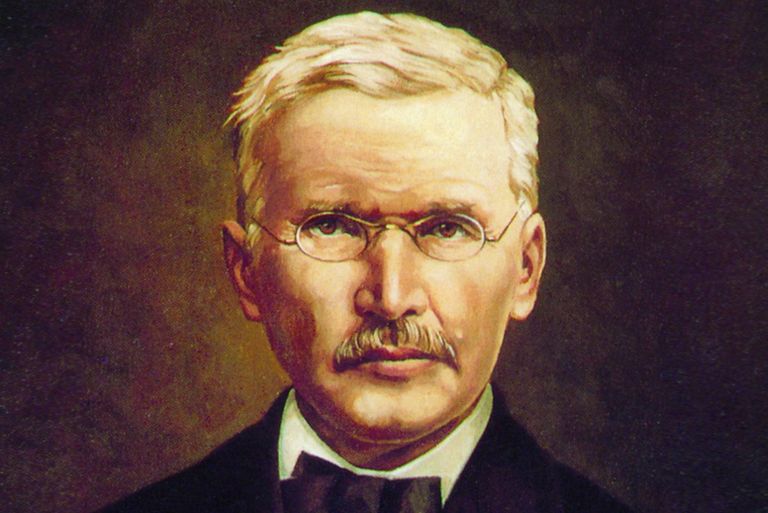

Wer war jener Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der zur ersten Wingolfsgeneration gehört und auf den alle diese Aktivitäten zurückgehen? Er wurde am 30. März 1818 in Hamm an der Sieg, im nördlichen Westerwald, geboren.

Sein Vater, ein Pfarrerssohn, war Bürgermeister in diesem Städtchen der preußischen Rheinprovinz. An den Besuch eines Gymnasiums war für den Jungen angesichts der finanziellen Lage der Familie nicht zu denken. Der Ortspfarrer unterrichtete ihn im Lesen, Schreiben und Rechnen, aber auch in den Inhalten der höheren Schulbildung. Mit siebzehn Jahren ging er zum Militär, und zwar zur 7. Preußischen Artilleriebrigade in Köln. Er strebte die Laufbahn eines technischen Offiziers an, wie wir heute sagen würden.

Vom Offizier zum Zivilisten

Mit vierundzwanzig Jahren – er übte bereits ein verantwortliches Amt in Sayn bei Koblenz aus – erkrankte Raiffeisen an einem Augenleiden, das ihn zwang, die militärische Karriere aufzugeben. Zum Glück stand ihm jedoch eine zivile Berufslaufbahn in der Verwaltung offen. Sie führte ihn bald in den Westerwald zurück, wo er nacheinander Bürgermeister von Weyerbusch, Flammersfeld und schließlich im am Fuße des Westerwalds am Rhein gelegenen Heddesdorf (heute ein Stadtteil von Neuwied/Rhein) wurde. Mit siebenundvierzig Jahren musste er sich wegen Verschlimmerung des Augenleidens pensionieren lassen. Das bedeutete freilich nicht, dass er sich endgültig zur Ruhe setzte. Im Gegenteil, er widmete sich nun mit voller Kraft seinem genossenschaftlichen Lebenswerk. Zur wichtigsten Helferin wurde dem fast Erblindeten seine 1846 geborene Tochter Amalie. Am 11. März 1888 ist Raiffeisen verstorben; er liegt in Neuwied begraben. Dort hat man ihm auch ein ansehnliches Denkmal gesetzt.

Kampf gegen Hunger und Armut

Raiffeisen war kein weltfremder Theoretiker. Trotz seines Augenleidens fehlte es ihm nicht an kritischem Scharfblick für die sozialen Nöte seiner Umgebung. Schon in Weyerbusch engagierte er sich auf mehreren Feldern: Er ließ eine Schule bauen und begann mit dem Bau einer Straße, den er an seinen späteren Wirkungsstätten fortsetzte und die schließlich bis Neuwied führte. Heute trägt sie den Ehrennamen „Historische Raiffeisenstraße“ und ist weithin mit der Bundesstraße 256 identisch.

Der Hungerwinter 1846 stellte Raiffeisen vor neue Herausforderungen. Die Missernte wirkte sich besonders im Westerwald stark aus. Viele Menschen hungerten und lebten in Armut. Auf eigene Faust gründete er den „Weyerbuscher Brotverein“. Der Plan war, dass die besser betuchten Einwohner das Geld, das sie entbehren konnten, zur Verfügung stellten. Natürlich zinsfrei. Die armen Leute erhielten also ebenso Mehl und gebackenes Brot, jedoch gegen einen Schuldschein. Somit verhungerten sie nicht und konnten nach Erholung ihrer Finanzen die Schulden zurückzahlen.

Der „Hedderdorfer Darlehenskassenverein“

Auch an seinen weiteren beruflichen Stationen ging Raiffeisen die jeweiligen Notstände einfallsreich an. In Flammersfeld bekämpfte er ein Dauerproblem, den Wucher mit drei- bis vierhundert Prozent, was die unerfahrenen Bauern nicht überblickten. Raiffeisen lieh ihnen Geld, und wiederum gaben die Reichen das Kapital. Dieses System von Darlehen und Rückzahlung mündete schließlich 1864 in die Gründung des „Heddesdorfer Darlehnskassen-Vereins“, der ersten echten Genossenschaft, die auf Selbsthilfe und Solidarität gründet. Damit war der Grundstein gelegt zu einem Gemeinschaftswerk, das, auf christlichen Motiven beruhend, auch nach Raiffeisens Tod weiterwuchs und heute die eingangs angedeuteten internationalen Dimensionen erreicht hat.

Im fernen Berlin wirkte ungefähr zur gleichen Zeit der Sozialpolitiker Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883). Er war im Gegensatz zu Raiffeisen nicht aus christlicher Verantwortung als Kreditgeber motiviert, wenn er Darlehen an städtische Handwerker und Händler vergab. Zehn Jahre lang gab es zwischen beiden Reformern Streit um das Prinzip der langfristigen Kredite. Keiner von beiden konnte ahnen, dass heute ihre Schöpfungen unter einem gemeinsamen Dach leben: Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Ein Nicht-Akademiker als Wingolfit

Wie kam der Offiziersanwärter Raiffeisen, der nie eine Universität von innen gesehen hat, in Kontakt mit dem Wingolf, einer akademischen Gemeinschaft? Er war im Rahmen seiner Ausbildung zum Oberfeuerwerker (wie das damals hieß) zum Besuch der Inspektionsschule nach Koblenz kommandiert worden. Dort verkehrte er im Hause seines Paten, des Lehrers Bungeroth, mit dessen Söhnen er Freundschaft schloss. Durch sie kam Raiffeisen in Berührung mit einem Kreis Koblenzer Gymnasiasten, von denen einige später zu den Gründern des Bonner Wingolfs gehörten. Schon hier entstand der Brauch, der später in Bonn fortgeführt wurde: Die Freunde gaben einander Spitz- oder Kneipnamen! Raiffeisen hieß „Miles“ in Anspielung auf seinen militärischen Status. Er wurde in diesem Kreis nicht als Fremdkörper empfunden; die Freundschaft trübte kein Zeichen von Dünkel oder Besserwisserei.

Über die nicht unkomplizierte Frühgeschichte des Bonner Wingolfs kann man sich bei Hans Waitz in seiner „Geschichte der Wingolfsverbindungen“ (Darmstadt 1914) informieren. Raiffeisen erlebte hier die Fortsetzung der harmonischen Koblenzer Gemeinsamkeit. Auch mit den ihm bisher unbekannten Wingolfsbrüdern stellte sich ungetrübte Gemeinschaft her. „Von Köln aus, wo der junge Oberfeuerwerker nun wieder Dienst tut, kann er schnell und leicht die studentischen Zusammenkünfte erreichen. Er nimmt fast regelmäßig daran teil“ (aus: „Nachrichten für die Philister des Bonner Wingolfs“, abgedruckt in Wbl. 1969/1, S. 12).

Satzungsdiskussionen, in welchem Verhältnis Raiffeisen, der ja nicht Student war, zum Bunde stand, wurden offenbar als überflüssig angesehen. Raiffeisen war ganz gewiss keine Randfigur und wurde auch von den Brüdern nicht als eine solche betrachtet. Zu seinem vierundzwanzigsten Geburtstag widmen seine alten Koblenzer Freunde, aber auch mehrere jüngere Wingolfiten „ihrem lieben Freund F. W. Raiffeisen“ ihre in Kohle gezeichneten Brustbilder „zur steten Erinnerung“. Über diese Bilder freute sich „Miles“ mehr als über alle anderen Geschenke.

Die „köstlichste aller Wissenschaften“

Raiffeisens Übergang in den zivilen Verwaltungsdienst trennte die Freunde nicht. Es gibt aus den späteren Jahren viele Zeugnisse treuer Verbundenheit. Wir dürfen sicher annehmen, dass Raiffeisen für sein lebenslanges sozialreformerisches Engagement wesentliche Anregungen aus dem Geist des Wingolfs empfangen hat. Das offenkundige Motto seines Einsatzes hat er selbst in dem folgenden, sprachlich dem Geist der Zeit geschuldeten Satz ausgedrückt: „O, es ist die köstliche Wissenschaft, ja die köstlichste aller Wissenschaften, zu erforschen, wie man die Bruderliebe, die Nächstenliebe am hülfreichsten und segensreichsten zur Ausführung bringt.“

Seinerseits hat er wiederum „die geistlichen Führer auf dem Lande“, wie es in einer der Zeit geschuldeten für uns ungewohnten Sprache in den Wingolfsnachrichten des Jahres 1938 heißt, die Pfarrer und ärzte, die Richter und Lehrer zur – damals selbstverständlich ehrenamtlichen – Mitarbeit an der genossenschaftlichen Arbeit aufgerufen. Es wird uns nicht wundern, dass unter denen, die sich rufen ließen, besonders viele Wingolfiten waren, von denen eine ganze Reihe namentlich bekannt ist. So sind Raiffeisens Anliegen und sein Lebenswerk von Grund auf mit dem Prinzip unseres Bruderbundes identisch.